매거진

느림의 삶, 한옥 스테이

2020/6 • ISSUE 26

여행이란 스스로 찾아 구하는 인문적 행위.

한옥에서 하룻밤, 단절과 격리도 소통과 공감의 해방구가 된다.

writerCho Seungha 여행 칼럼니스트, 전 〈동아일보〉 여행 전문 기자

editorKwon Youjin

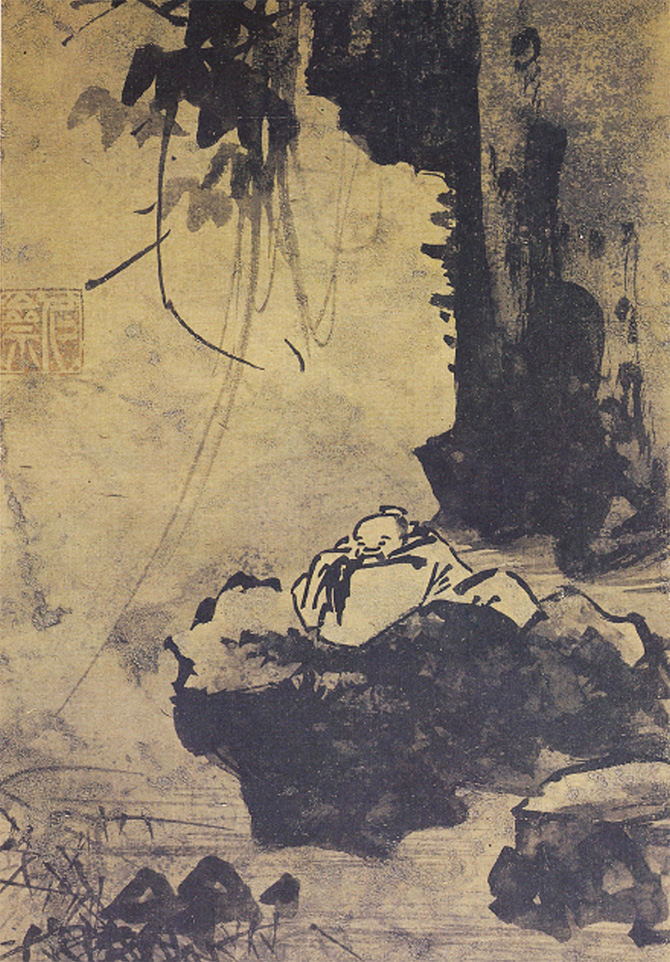

“제가 끌려 다니는 건 여행이 아니다. 스스로 찾아 나서야 여행이다.

그런 여행이라야 나를 배움으로 이끈다.

느끼고 배우지 못한다면 길에서 얻는 행복도 없다."

천천히 흘러가는 삶, 한옥 여행

한옥에서의 하룻밤. 모두가 꿈꾸는 여행이다. 하지만 꾸는 꿈은 저마다 다르다. 누군가는 따뜻한 온돌방에 깐 이부자리에서의 단잠이 그리워, 또 누군가는 대청마루에서 바라지창(벽 위쪽에 바깥 바라보기

좋게 뚫은 창)으로 보이는 숲 풍광이 좋아 한옥 스테이를 그린다. 그런데 내 꿈은 툇마루에 걸터앉아 처마 위 밤하늘을 가로지르는 달을

즐기며 수작(酬酌, 술잔을 주고받음)하는 유유자적悠悠自適이다.

한옥의 불편함은 ‘틀림’이 아니라 ‘다름’이다. 앉은뱅이 식탁이

사라져가는 요즘 방바닥에 깐 방석에 책상다리하고 앉거나 침대가

아닌 방바닥 이부자리에서 잠을 자는 한옥 스테이가 젊은 세대에겐

고행일 수 있다. 그래서 최근엔 일상의 편안함과 합의로 도출된 동서양 절충의 개량형이 새로운 추세로 떠오른다. 구들장 깐 온돌, 장작

지피는 아궁이, 땜질 흔적 분명한 한지 문, 안채 사랑채의 누마루….

이제 이런 오리지널을 두루 갖춘 한옥을 만나보기란 그야말로 하늘의 별 따기다. 하지만 한옥의 진수는 바로 이것들이고, 이런 한옥에서라야 비로소 우리는 민족의 정체성을 확인할 수 있다. 그래서 충심으로 고언 하나를 남기는 바, 이런 고택을 찾아 온돌이 얼마나 과학적이고 효과적인 난방장치였으며 날렵한 추녀의 선에서 읽히는 쾌감이 얼마나 대단한지, 그리고 치마와 핫바지의 풍성함이 온돌방 좌식

문화에 얼마나 기능적으로 대처한 디자인인지 만큼은 재차 확인하고

어린 후세에게 전해달라는 것이다. 왜냐하면 우리의 정신이 한옥에서 비롯됐고, 거꾸로 우리의 정서가 모두 한옥에 녹아 있어서다. 그러니 한옥 스테이는 그저 여행객의 하룻밤 숙박지가 아니라 그 자체가 우리에겐 지상 최고의 여행이다.

주소 | 전남 담양군 창평면 돌담길 56-24

문의 | 061-383-3807

2, 4 완주 아원고택

주소 | 전북 완주군 소양면 송광수만로 516-7

문의 | 063-241-8195

최초의 슬로시티, 담양 창평 삼지내 마을

삼지내 마을(전남 담양군 창평면)의 아침 산책은 제의祭儀만큼이나 성스럽다. 공기마저 차분히 가라앉은 돌담 골목. 어떤 미동도 감지되지 않는

신새벽의 고요는 일상 탈출이라는 이 거대한 이벤트를 더더욱 존경으로

이끈다. 고색창연한 한옥과 구옥 사이를 논흙 채워 쌓은 돌담이 느릿하게 달리고, 그 담과 담은 나란히 서서 구부렁 골목길을 이루어낸다. 담벼락 아래로는 좁은 도랑이 돌담을 따르고, 그리로는 맑은 물이 졸졸졸. ‘삼지(三支, 세 줄기)내(川, 천)’라는 이름이 그 물에서 왔다. 월봉산과 국수봉, 안산(案山, 풍수지리에서 집터 맞은편에 있는 산)에서 발원한 물이 마을을 적시거나 아우르며 종내는 영산강으로 흘러들어 서해로 향한다. 서울에서 벗어난 적 없는 도회 인간인 나도 여기선 명당 풍수의 기운을 느낀다. 이른 아침에 더더욱. 아침 산책이 더 즐거운 이유다.

이 1천5백 년 된 역사마을의 자랑거리는 그 한옥과 돌담이다. 한옥이라고 해야 옛집을 허물고 1910~1930년대에 다시 지은 것. 그럼에도 남부의 부유한 양반가 형태를 완벽하게 갖춘 고옥古屋이다. 문패를 보면 모두 고씨. 16세기에 정착해 이곳 창평을 본관으로 삼은 학봉파 고씨의 반가(班家, 양반 집안)인데 임진왜란 중의병을 일으킨 고경명高敬命 장군

(1533~1592)의 후손이다. 그 집은 전라남도 민속문화재로 지정돼 보호받고 있다. 마을 안에는 이런 고옥 사이에 크고 작은 한옥이 빼곡한데 그중

내가 즐겨 찾는 곳은 숙박 한옥 ‘한옥에서’다. 그 집은 골목 안 고재선 가옥을 그대로 빼닮았고, 너른 안마당 주변에 여러 채가 포진한 형국이다.

그런데 이 마을에선 돌담이 한옥보다 먼저 여행자의 눈을 사로잡는다. 논

흙을 퍼 와 차곡차곡 포갠 호박돌 사이에 이겨 쌓아 올린 나지막한 돌담.

끝도 없이 구불구불 이어진 이 돌담 사이 길을 걷다 보면 어느새 마을 전체를 아우르게 된다. 단 한 치도 직선을 이루지 않는 듯한 유려한 곡선의

골목. 이 마을의 한옥은 죄다 이 돌담을 공유한다. 도회지에선 담이 사람

과 집을 가르는 장벽이지만, 삼지내에선 그저 안팎을 가르는 메시지 수준이다. 눈을 가리지 않아 담장을 사이에 두고 대화를 나누도록 적당히 올린 높이가 그걸 말해준다. 이런 얕은 담장에 담긴 인간미에서 선인의 여유를 확인한다.

이런 마을에서라면 시간의 속도도 더 느리게 느껴질 것이다. 그런데

놀라운 건 공간 이동처럼 순식간에 찾아든 익숙하지 않은 공간임에도 그런 급격한 변화에 몸과 마음이 아주 쉽게 적응한다는 것이다. 우리는 알고 느낀다. 느린 것은 이롭고 좋은 것이라는 사실을. 불가의 가르침도 그렇다. 삼지내는 2007년 아시아 최초로 ‘슬로시티’로 지정된 마을이다. 그리고 이런 느린 삶을 추구하는 슬로시티의 상징은 달팽이다. 그 달팽이가

불가에선 ‘무아(無我, 일체 존재는 무상한 것으로 ‘나’라는 존재도 사실은

없다는 의미)’를 상징한다. 그 배경은 칼날 위에서도 상처 없이 이동하는

달팽이의 초능력이다. 서두름 없이 천천히 칼날을 전혀 의식하지 않은 채

나아갈 때만 가능한 것인데 사람도 의식에 흔적을 남기지 않도록 감정을

배제한다면 무아에 이르게 된다는 가르침이다.

전통과 현대가 공존하는 완주 아원我園

한옥과 모던 건축, 산수가 대비와 조화를 이루며 휴식의 즐거움을 도락의 경지로 이끄는 무릉도원 개념의 한옥 스테이, ‘아원고택’. 오스아트그룹이 이끄는 복합 문화 공간인 아원갤러리가 공존해 전통과 현대가 어우러진 곳이다. 2백50년의 역사를 품은 한옥은 경남 진주에서 옮겨 온 것으로, 사랑채와 안채 등 3동(객실 11개). 별채(천목다실)는 현대적 소재로 신축한 한옥인데, 최소한의 벽만 유지해 주변 자연을 극도로 광대하게 실내로 끌 어들이는 대찬 실험의 미니멀리즘 건축이다. 덕분에 숙박객은 실내와 대청에서도 마치 산중 자연 한가운데서 유유자적하는 듯한 차경借景 풍광의 엑스터시를 경험한다.

주소 | 경북 안동시 민속촌길 190

주소 | 경남 하동군 악양면 평사리길 75

문의 | 055-882-5094

매장에서 만나요

매장에서 만나요주소 | 서울시 종로구 필운대로3길 11-1

문의 | 0504-0904-2340

국내 최초 한옥 리조트, 안동 구름에

안동댐 건설로 수몰 위기에 몰렸던 고택 8채가 국내 최초의 전통 리조트 ‘구름에’로 새롭게 태어났다. 양반가 한옥의 기품과 모습은 그대로 유지한 반면, 실내는 냉 난방 시설에 강화유리 이중창, 기능적 욕실로 현대적 편리함이 그득하다. 전통문화 체험 복합 공간에선 가양주와 고추장 담그기 등 평소 접하기 힘든 전통 체험도 가능하다.

한국적인 라이프스타일, 하동 올모스트홈 스테이

라이프스타일 브랜드 ‘에피그램’이 위탁 운영하는 한옥 이다. 브랜드가 추구하는 한국적 라이프스타일을 보다 직접적으로 경험할 수 있도록 한옥에서의 공간 프로젝트를 시즌별로 운영하고 있다. 시즌이 종료된 고창점에 이어, 경남 하동과 경북 청송에서 운영 중이다. 하동점은 소설 〈토지〉에 등장하는 최 참판댁 가옥을 모티프로 구성됐다. 다른 곳에선 보기 드문 누마루나 복층 구조여서 차별되는 숙박 체험을 선사한다.

사가독서賜暇讀書, 종로 서촌 일독일박

한옥과 독서를 매칭한 도심형 한옥 스테이, ‘일독일박’. 경복궁 서쪽의 중인中人 계급 거주지였던 서촌(西村, 종로구 누하동)에 자리 잡았다. 가옥 구조는 전통 한옥 이라도 그 안에 든 것 중엔 한옥에서 볼 수 없는 것이 많다. 사방이 막힌 소담스러운 중정에 자리한 욕조, 세세한 집기로 가득 찬 키친, 음식과 차를 두루 즐기는 다이닝 룸, 키 낮은 다락방, 사물인터넷을 이용해 빛과 소리로 연출하는 나만의 실내 등 공간마다 그 특성에 맞춰 선정한 책으로 들어찬 작은 서가…. 모처럼의 휴식을 책 읽으며 즐기도록 꾸몄는데 그 아이디어는 세종대 왕의 ‘사가독서(賜暇讀書, 조정에서 관리에게 주는 독서 휴가)’에서 왔다.