매거진

상처의 기록과 생존의 기술

아시아를 순회한 ‘부르주아 열풍’이 한국에 도착했다. 호암미술관의 회고전과 국제갤러리의

개인전은 한 세기를 가로지른 여성 조각가의 내면을 집중 조명한다.

그의 예술은 상처의 기록이자 관계를 다시 엮는 생존의 기술이다.

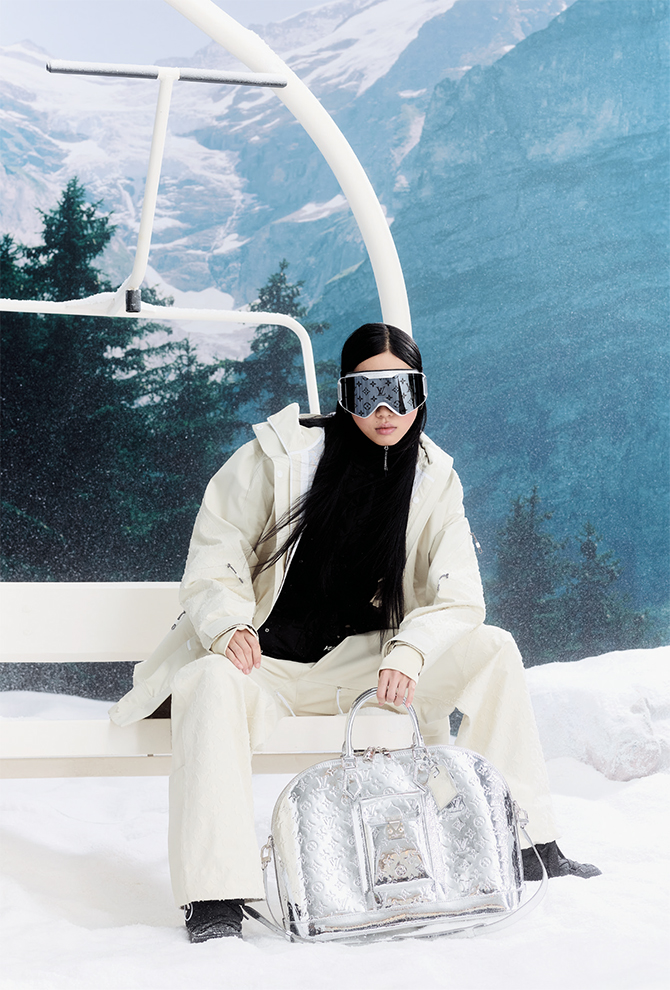

루이즈 부르주아의 전시가 동시 개최 중이다. 호암미술관에서 열린 회고전 <덧없고 영원한>은 국내 최대 규모 미술관 회고전으로 회화, 조각, 설치 등 총 106점의 작품을 아우른다. 국제갤러리는 미술관 전시와 동시에 작가가 생애 후반 20여 년에 걸쳐 작업한 조각 및 드로잉들을 엄선해 조명하는 개인전 <Rocking to In) nity>를 선보이고 있다. 한국의 두 전시는 최근 몇 년간 아시아에서 지속된 루이즈 부르주아 열병’의 대미를 장식한다. 2023년 호주 시드니 뉴사우스웨일즈 아트갤러리, 2024년 일본 도쿄 모리미술관과 대만 타이베이의 푸본미술관, 그리고 올해 한국의 호암미술관까지. 아시아를 대표하는 각 미술 기관은 뉴욕 이스턴 재단(The Easton Foundation)과 협력해 전시를 기획하되, 개최 장소마다 전시의 내용과 구성을 달리했다. 회고전의 연대기적 구성에서 벗어나 작가가 평생 탐구했던 삶의 양가성 문제를 동시대적 눈높이에 맞춰 들여다보는 시도라 하겠다. 호주에서는 부르주아의 예술을 구성하는 근본적 모순과 내적 대립을 ‘낮’과 ‘밤’이라는 은유로 풀어냈으며, 일본과 대만의 전시에서는 ‘모성’, ‘아버지에 대한 성찰’, ‘내적 치유’를 주제로 삼아 예술가의 개인적 경험과 창작 과정의 관계를 심층적으로 탐구했다. 그리고 한국의 전시는 ‘덧없고 영원한’이라는 시간의 양극 개념을 통해 남성과 여성, 과거와 현재, 무의식과 현실 사이의 경계에서 방황했던 작가의 사유와 감정의 스펙트럼을 섬세하게 포착한다. 미술관 전시 이외에 올해 3월 하우저&워스 갤러리의 홍콩 분점에서도 부르주아 작품에서 인간의 몸과 풍경의 관계에 주목한 개인전 <Louise Bourgeois. Soft Landscape>가 열렸고, 2월에는 거미 조각 연작 중 ‘마망(Maman)’ 이 태국에 새롭게 문을 연 카오 야이 아트 포레스트(Khao Yai Art Forest)의 자연환경에 설치돼 치유와 회복의 모성적 태도를 암시하는 작품의 본질을 드러내는 아름다운 장면 연출로 화제를 모았다.

그렇다면 왜 우리는 루이즈 부르주아에 열광하는 것일까? 1911년 크리스마스에 파리에서 태어나 2010년 5월 31일 뉴욕에서 생을 마감한 작가의 작품 세계에 이토록 매료되는 이유는 무엇일까?

writerKim Jaeseok아트 저널리스트 editorKim Minhyung

ARTIST PROFILE

루이즈 부르주아 LOUISE BOURGEOIS, 1911~2010

개인의 기억과 무의식을 예술의 언어로 풀어낸 20세기 조각·설치미술의 거장이다.

어린 시절 부모의 태피스트리 공방에서 체득한 직조 감각과 가족 관계의 불안정성이 작업의 주제가 되었다.

부르주아는 조각을 심리적 치유의 매개로 확장한 선구적 예술로 평가받는다.

“예술은 나를 미치지 않게 해준다”

작가에게 창작은 삶을 유지하는 생존 기술이었다. “예술은 나를 미치지 않게 해준다(Art is a guaranty of sanity.)”라는 루이즈 부르주아의 유명한 말처럼, 그는 통제 불가능한 감정의 파도에 휩쓸리지 않고 자신만의 질서를 찾아 작품으로 형상화했다. 그의 부모는 포리오 가문의 골동품 사업을 이어받아 태피스트리 갤러리를 운영했다. 스페인 독감에 걸린 이후 늘 건강하지 못했던 어머니를 돌보기 위해 부르주아는 학업을 자주 중단해야 했다. 아버지와 가정교사의 불륜, 아버지의 권위적 행동 등은 어린 부르주아에게 큰 상처를 남겼고, 동시에 훗날 그의 예술에 깊이 반영되었다. 어머니의 죽음으로 우울함에 빠진 그는 곧 예술로 방향을 틀었다. 이러한 유년기 기억, 가족의 태피스트리 사업에 참여한 경험,

어머니를 돌보던 시간과 전쟁과 죽음의 공포, 나아가 지속적인 ‘버려짐’의 비극적 감정은 부르주아 작품 세계의 신화로 자리 잡는다. 1951년 아버지가 세상을 떠난 뒤, 작가는 극도의 우울증 상태에서 정신분석과 글쓰기 작업에 몰두했다. 이러한 개인사를 가장 적나라하게 제시하는 작품이 호암미술관의 출품작 ‘아버지의 파괴(The Destruction of the Father)’(1974)다. 아버지의 자기과시에 지친 가족들이 그를 끌어내 사지를 찢고 먹어 치우는 어린 시절의 상상을 시각화한 작품이다.

가부장적 질서와 권위를 해체하는 이 작품은 작은 극장과 같은 프레임 안을 비추는 강렬한 붉은 조명과 돌기나 고깃덩어리 같은 유기적 덩어리로 구성된다. 혐오감과 매혹이 교차하는 질감과 색채,

배치가 관객의 발길을 붙잡는다. 호암미술관은 이 작품이 작가에게 일종의 ‘예술적 엑소시즘’,

즉 감정의 정화이자 자아 회복의 계기가 되었다고 안내한다.

상처의 전환, 그리고 감정의 재배치

1990년대 이후 진행한 대표 연작 ‘밀실(Cells)’도 휘발되는 감정을 공간의 형식으로 전환하는

부르주아의 창조적 방식을 보여준다.

역시 전시 출품작인 ‘붉은 방(부모)’(1994)은 가정적 사물을 통해 친밀함과 위협의 이중감을 뚜렷이 환기한다. 나선형으로 배치된 철제 프레임 안에 붉은 고무로 덮인 침대, 낡은 실로폰과 장난감 기차, 거울, 프랑스어로 ‘사랑해’라고 수놓은 쿠션, 유리구슬, 문이 배치된 작은 방들은 각각 하나의 감정 상태를 ‘건축’한다. 그 자체로 작가의 마음의 집이다. 관객은 그의 내면을 훔쳐보듯 혹은 아이가 부모의

은밀한 순간을 엿보듯, 방 안으로 들어갈 수 없는 상태에서 내부를 엿보게 된다.

‘밀실’ 연작은 사적인 상처를 타자와 공유 가능한 체험으로 변환하는 설치 작품으로 사연이 담긴 사물로 감정을 배치하는 방법을 알려준다. 거미 조각도 부르주아의 시각언어가 어디에서 출발했는지

명확히 드러낸다. 그는 끊긴 실을 다시 잇는 존재이자 공포의 대상이 되는 거미에 직조가이자 태피스트리 복원가였던 어머니를 대입시켰다. 호암미술관 야외에 설치된 거대한 거미 조각 ‘마망’은 작가가 “의도적이고, 영리하며, 인내심 있고, 위로를 주며, 거미만큼이나 쓸모 있는 존재”라고 묘사한 어머니에게 바치는 헌정 조각이다. 이 조각의 다리 아래에 서면 보호와 위협, 위안과 불안이 동시에 엄습한다.

파멸과 애증의 인간관계, 애도와 우울의 파동, 부서진 자아의 조각들을 실처럼 모아 다시 엮으려 했던 작가에게 창작은 거미처럼 세계를 다시 짜는 행위, 곧 복원이었다. 국제갤러리 개인전에서는 부르주아가 전하는 사랑과 연대의 감정을 확인할 수 있다. 두 손이 가까워졌다가 멀어지는 모습을 붉은

과슈로 다양하게 변주해 그린 연작 ‘10 AM is When You Come to Me’(2006)는 오랜 시간 그의 조수로 일한 제리 고로보이(Jerry Gorovoy)와의 관계를 악보처럼 시각화한 작품이다. 살결과 유사해

작가가 선호했던 분홍색 대리석으로 조각한 ‘Untitled No. 5’(1998)는 작가와 고로보이의 포개진 손을 형상화한 작품이다. 이러한 손의 형태는 전쟁 중 부상을 입은 병사를 다른 두 병사가

손을 포개 이송하기 위한 동작으로, 부르주아와 고로보이의 깊은 정서적 유대감을 기념한다.

여성의 머리에서 뻗어 나온 나선형 구조에 남성과 여성이 포개져 공중에 매달린 ‘The Couple’(2007~2009)은 결합과 분리 불가능성이라는 인간관계의 역설을 드러낸다.

사적인 경험을 보편적 감정의 차원으로

지금, 그가 남긴 작품에서 우리가 눈을 떼지 못하는 까닭은 자신의 내면 풍경을 고집스럽게 응시하고 그에 알맞은 조형 언어로 번역하는 법을 알려주기 때문이 아닐까. 우리는 팬데믹, 전쟁, 사회적 갈등, 돌봄과 상실이 반복되는 시대를 살고 있다. 그 속에서 인간관계의 단절과 회복은 여전히 중요한 과제다. 루이즈 부르주아의 예술은 이러한 현실 속에서 감정과 관계를 다시 엮어내는 하나의 방식을 제시한다. 그의 작품은 개인의 불안, 상처, 기억을 조형 언어로 번역함으로써 사적인 경험을 보편적 감정의 차원으로 확장한다. 관객은 그 앞에서 공포와 위안, 긴장과 평온이 동시에 존재하는 복합적 감정을 마주하고, 나아가 덧없음과 지속, 파괴와 복원이라는 인간 존재의 근본적 양가성을 사유한다. 끝없는 불안 속에서도 스스로를 지탱하고 미치지 않기 위해 창작했던 부르주아의 작품은 다시 세계와 관계 맺고 복원하려는

인간의 끈질긴 의지를 상징한다.

Louise Bourgeois, The Good Mother(detail), 2003, Fabric, thread, stainless steel, wood and glass, 109.2×45.7×38.1cm ©The Easton Foundation / (Licensed by VAGA at ARS, NY and DACS, London2021) / (SACK, Korea) | Photo: Christopher Burke

Louise Bourgeois, Untitled, 2007, Fabric, 54.6×74.9cm

©©The Easton Foundation / (Licensed by VAGA at ARS, NY and DACS, London2021) / (SACK, Korea) | Photo: Christopher Burke