매거진

Culture

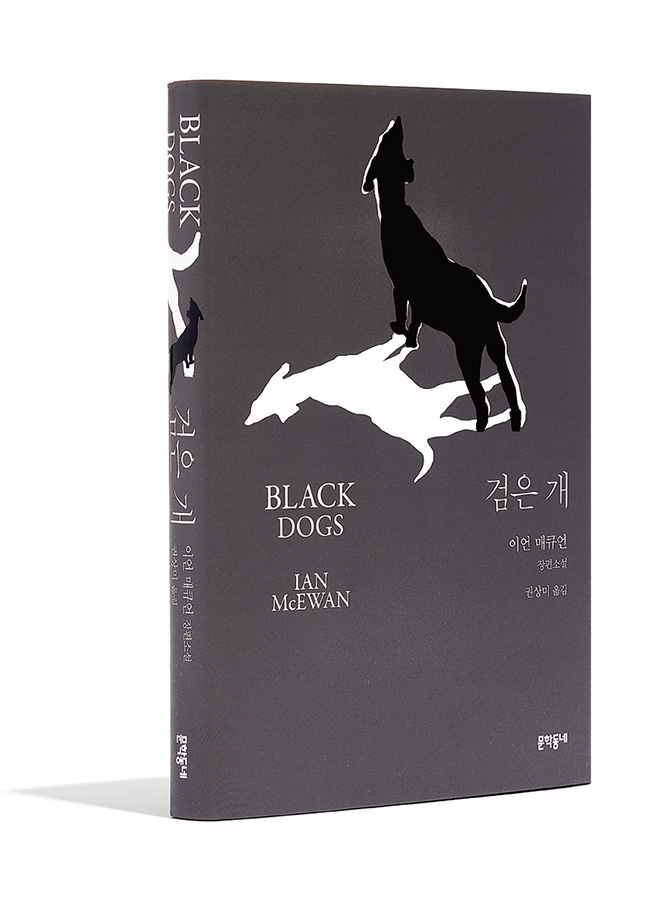

세상을 뒤섞는 대가

로버트 라우센버그

2019/7·8 • ISSUE 16

writorHo Kyoungyun 아트 저널리스트

1977년 3월 19일, 뉴욕현대미술관에서 자신의 작품 옆에 앉아 포즈를 취한 로버트 라우센버그.

“그는 20세기 미술의 거장으로 일상의 사물뿐만 아니라 대중을 예술로 끌어들여

‘콤바인’함으로써 ‘그림이란 삶과 예술의 결합’이라는 개념을 실천했다.”

‘콤바인 회화(Combine Painting)’의 대가로 알려져 있는 로버트 라우센버그(Robert Rauschenberg, 1925~2008). 그는 20세기 미술의 거장으로 일상의 사물뿐만 아니라 대중을 예술로 끌어들여 ‘콤바인’ 함으로써 ‘그림이란 삶과 예술의 결합’이라는 개념을 실천했다. 라우센버그의 초기작 ‘드 쿠닝 지우기(Erased de Kooning)’(1953)는 자신이 존경했던 미국의 추상표현주의 화가 윌렘 드 쿠닝의 드로잉 작품을 지워낸 다음 자신의 서명만 덧붙인 것이다. 이렇게 전통 회화에 도전장을 던지며 미국 화단에 신선한 충격을 줬던 그는 평생 회화의 미래와 확장성을 탐구했다. 그는 나이가 지긋하게 들어서도 변화를 두려워하지 않았다. 1990년대 라우센버그는 자신이 활용하던 옛 방식을 버리고, 새롭고 독창적인 기법을 창안하려고 노력했다. 그중 하나가 채소에서 추출해낸 천연염료를 전기 프레스의 압력으로 종이에 찍어내는 방식이다. 물론 일반적인 물감이나 프린트 컬러 염료보다 뚜렷한 색깔을 내진 못하지만, 일상과 오브제, 나아가 환경까지 작품의 과정이자 결과물을 아우른다는 점에서 다시 한번 생각해봄 직하다. ‘Slough’(1995)와 ‘Red Rover’(1996) 역시 이러한 방식으로 제작한 작품으로, 수도관, 창문, 벽면, 자연 풍경 등 반복적으로 전사된 일상적 이미지와 이곳저곳 자연스럽게 자리 잡은 염료의 얼룩에서 라우센버그의 예술적 성취가 고스란히 녹아 있음을 발견할 수 있다.

미국 서부에서 동부로, 그리고 세계로

라우센버그의 개인전 〈The 1/4 Mile〉이 로스앤젤레스 카운티 미술관(LACMA)에서 작년 10월부터 올해 6월 9일까지 개최됐다. 그가 1981년부터 1998년까지 장장 17년에 걸쳐 완성한 대작인 ‘1/4마일’ 시리즈는 1백90개의 패널로 구성되어 있다. 전체 작품을 한자리에 선보인 것은 이번 LACMA 전시가 최초여서 더욱 눈길을 끌었다. 이 작품에는 의자, 종이 상자, 교통 신호등과 같은 물건과 대중 매체에 보도된 이미지나 화가의 사진 등의 소재가 뒤섞여 있으며, 미국, 아시아, 유럽, 라틴아메리카, 북아프리카 등 작가가 여행하면서 직접 녹음한 소리의 음원도 포함되어 있다. 사실 라우센버그는 로스앤젤레스와 깊은 인연이 있다. 1925년 텍사스에서 태어나 대학에서 약학을 전공하고, 샌디에이고의 해군병원에서 일했던 그가 스무 살 무렵 캘리포니아의 한 미술관을 방문하면서 작가가 되기로 결심하면서 로스앤젤레스에서 본격적으로 작업 활동을 했기 때문이다. 작품 제목의 1/4마일(약 400m)은 작가의 집에서 작업실까지의 거리를 의미한다. 1960년대 후반부터 로스앤젤레스에 있는 프린팅 워크숍과 협업해 전통적인 판화 기법을 재해석했다.

같은 시기 라우센버그는 미국 동부의 예술가들과도 활발하게 교류한다. 최근 뉴욕현대미술관(MoMA)에서 열린 전시 〈Judson Dance Theater: The Work is Never Done〉에서도 라우센버그의 흔적을 발견할 수 있었다. 1960년대 그리니치빌리지에 위치한 저드슨기념 교회(Judson Memorial Church)에 모여 새로운 예술 형식을 실험한 ‘저드슨 댄스 시어터’에는 라우센버그 같은 미술가뿐만 아니라, 이본 라이너Yvonne Rainer, 트리샤 브라운Trisha Brown 같은 안무가가 있었으며, 수학자이며 무용가이던 루스 에머슨Ruth Emerson 등이 참여했다. 그중 전위적인 음악가 데이비드 튜더David Tudor가 피아노를 연주하는 동안 라우센버그가 반대편에서 그림을 그렸다. 이때 캔버스는 청중을 향한 것이 아니라 뒤를 향해 위치해 작가와 그가 그리는 이미지는 보이지 않지만, 라우센버그가 캔버스에 부착한 마이크 장치를 통해 붓을 놀리는 소리, 문지르고 지우는 소리 등이 들리도록 했다. 이렇게 제작된 작품이 ‘첫 번째 그림(First Time Painting)’(1961)이다. 무대에서 처음으로 그린 작품인 ‘첫 번째 그림’은 미술 작품에 내재된 시간성에 대한 성찰을 남겼다는 점에서 큰 의미가 있다.

예술과 과학의 융복합을 실험하다

미국의 서부와 동부, 미술과 무용을 가로지르던 라우센버그는 1964년 베니스 비엔날레에 미국관 작가로 참여해 베니스 비엔날레 역사상 처음으로 미국에 황금사자상을 안겨주었다. 성공한 화가임에도 그는 예술에 대한 탐구를 멈추지 않았고, 혼자가 아닌 예술가 동료들과 함께 20세기 예술의 동력을 만들었다. 그는 문화 예술을 넘어 과학기술에도 관심을 가졌다. 라우센버그는 모든 예술가에게 새로운 기술을 개방하는 것을 목적으로 예술가와 공학자를 연결해 기술적 도움을 제공하는 시스템을 구축하고자 했다. 마침내 그는 1966년 로버트 휘트먼Robert Whitman, 벨 연구소 공학자 빌리 클뤼버Billy Klüver와 프레드 발트하우어Fred Waldhauer 등과 함께 비영리단체 E.A.T.(Experiments in Art and Technology)를 설립했다. 예술과 기술의 융복합적 실험을 시도하면서 더 많은 표현의 자유를 외쳤던 E.A.T.의 활동이 최고조에 올랐을 때는 6천 명이 넘는 예술가와 공학자가 회원으로 가입되어 있었다. 회원 중에는 백남준도 있었는데, 그는 여기서 TV 모니터의 기술적 원리를 이해하게 되었고, 벨 연구소의 공학자들과 교류하면서 레이저와 컴퓨터 프로그램을 적극적으로 활용할 수 있게 되었다.

라우센버그는 E.A.T.에서 1968년 ‘자서전(Autobiography)’이라는 석판화 작품을 발표했다. 기존 작품과 다른 차별점은 옥외 광고판을 찍어내는 인쇄소에서 2천 부를 제작했다는 것이다. 3개의 패널로 구성되어 있는 이 작품 중 첫 번째에는 라우센버그의 몸을 엑스레이로 촬영한 이미지와 천칭자리 차트, 두 번째에는 그의 어린 시절 사진과 텍스트가 찍혀 있다. 세 번째 패널에는 그가 머스 커닝햄 무용단과 교류하며 무대와 공연 의상을 제작할 당시 자신이 창작한 안무 ‘펠리컨Pelican’(1963)에서 롤러스케이트를 타는 이미지를 발견할 수 있다. 그의 이러한 예술적 교류는 원로 작가가 되면서 세계적 규모로 확대되었는데, 대표적인 사례가 1984년부터 1991년까지 진행된 로키(ROCI: Rauschenberg Overseas Culture Interchange) 프로젝트다. 중국의 시안을 포함해 22개국을 여행하면서 각기 다른 재료로 현지의 예술가, 노동자 등과 협업해 세계 평화와 환경보호의 메시지를 예술로 널리 퍼뜨리길 소망했다. 결국 라우센버그의 ‘콤바인 회화’는 단지 캔버스 위의 결합이 아닌 세계의 문화, 그리고 예술과 사회를 뒤섞는 데 그 뿌리가 있는 듯하다.

“결국 라우센버그의 ‘콤바인 회화’는 단지 캔버스 위의 결합이 아닌

세계의 문화, 그리고 예술과 사회를 뒤섞는 데 그 뿌리가 있는 듯하다.”

1968년 1월 22일, 휘트니 뮤지엄에 전시된 석판화 작품 ‘자서전’ 옆에서 포즈를 취한 로버트 라우센버그.