본점

보자기-어울림의 예술

2011.08.24 -

2011.10.17

- 참여 작가

- 실용과 예술의 어울림

조선시대의 주거공간은 비교적 협소하고 낮은 것이 일반적이었기에, 신축(伸縮)과 용적이 자유로웠던 보자기는 가재도구로나 운반도구로나 이상적이었다. 보자기는 어떤 물건이든 구애 받지 않고 다채로운 변형으로 감쌀 수 있으며 보관과 소지의 편리함에서 포용과 자유, 실용을 중시하는 우리문화의 특성을 잘 담겨있는 조형예술이다. 위로는 왕가의 예의와 격식을 위한 각종 의례와 의식 생활에 사용되거나, 양반가 규방의 품위와 안목을 담았으며, 서민의 보자기는 소박한 미의식을 반영하여 만들어짐으로써 당대 시대정신과 미학의 다양한 측면을 보여주는 섬유예술이다. 이중에 특히 수보(繡褓)와 조각보는 발상의 독창성과 문양, 색채, 구성의 아름다운 조화로 그 예술적 가치가 시간의 경계를 뛰어넘는 것으로 국내외에서 인정받고 있다.

수보: 자유로운 표현과 문양에 담긴 꿈

수보(繡褓)는 조각보와 함께 유품이 많이 전해지는 대표적인 보자기로, 현재까지 발견된 수보는 대개가 강릉을 중심으로 한 관동지방에서 나온 것이다. 유품이 드문 다른 보자기에 비해 수보가 많이 전해오는 이유는 수보 문양에 담긴 민간신앙적 요소 때문인 듯하다. 수보의 문양은 전통 민속예술에 거의 공통으로 나타나는 현세의 복락 기원과 관련되어 있다. 따라서 소원성취를 비는 뜻에서 자연히 수보를 소중히 간직하려는 마음이 여느 보자기와는 달랐을 것이다. 주로 혼례 등의 길사(吉事)에 쓰였으며, 바탕천이 대부분 기계직 면직물로 제작된 점은 여타 자수품과 수보의 다른 점이다. 문양으로는 이전의 자수품에서 보이는 사실적인 표현에서 벗어나 추상적인 표현 양상을 보여 주고 있어, 조선 후기 민화의 틀에 얽매이지 않는 자유로운 표현법과 닮아 있다.

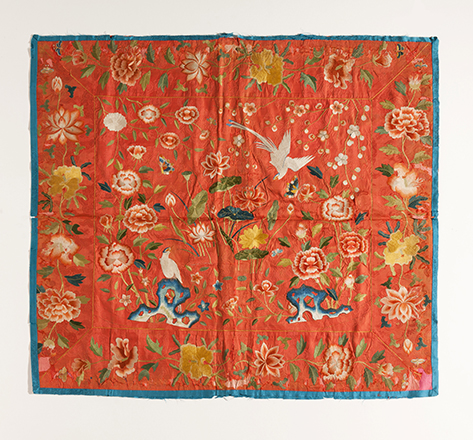

이번 출품작 중 특별히 눈여겨볼 만한 수보 작품은 비교적 자유롭게 제작되었던 민보(民褓)와 구분되는 궁중용 보자기(宮褓) 2점이다. 특히 <화조문수보 花鳥紋繡褓>는 주황색 비단에 각종 꽃문양과 길상문양이 격식 있고 화려하게 수놓아져 있으며, 뒷면에 ‘1653년10월’이라고 제작연도가 정확하게 기록되어 있는데, 이는 한국자수박물관이 신세계전시를 통하여 처음으로 공개하게 된다.

조각보: 구성과 색의 어울림

전승하는 옛 보자기 중에서 특히 조각보는 그 특이한 조형양식으로 인해 국내외에서 크게 주목 받고 있다. 조각보는 쓰다 남은 색색의 천 조각을 이어 만든 것인데, 바느질을 하다가 남은 천을 활용한다는 지혜의 소산이므로 주로 일반 서민층에서 만들어졌고, 궁보(宮褓) 중에서는 아직 조각보가 발견된 예가 드문 편이다. 그리고 대다수 조각보는 무슨 용도로 쓴다는 목적 없이 만들었기에 정해진 용도에 맞추어 만들어진 궁보에 비해 다용도로 쓰였던 것이다. 천 조각을 마름질한 형태와 아울러 색상의 조화가 뛰어난 조각보는 그 각양각색의 천조각들이 모여 빚어내는 면의 구성과 색의 배합에서 나타나는 조형세계는 현대 추상화의 걸작에 비견될 정도로 그 예술성이 높은 경지에 도달해 있다.

이번 전시는 국내보다 오히려 국제사회에서 독특한 미감으로 더 높은 찬사를 받고 있는 우리 문화유산에 대한 자부심을 확인하고 그 가치를 공감하는 기회로 삼고자 준비하였다.

신세계는 이번 전시를 통해 세월에 바래지 않는 아름다움의 본질을 찾고, 전통문화에 스며있는 시대를 앞서간 조상들의 혜안에 눈뜨며, 현대의 메마른 미의식에 생기를 불어넣고, 미래 세대와 소통할 문화적 가치를 함께 나눌 수 있기를 바란다.

- 전시 내용

-

신세계갤러리는 한국의 전통보자기를 소개하는 보자기: 어울림의 예술 전시를 오는 8월24일(수)부터 10월 17일(월) 까지 개최합니다. 이번 전시는 한국자수박물관 관장이자 소장가인 허동화관장의 소장품으로 출품되어 모시조각보, 비단조각보, 자수보 등 17세기부터 20세기 초에 이르기까지 조선시대의 보자기들이 소개됩니다.더보기

남은 천을 조각조각 이어 만든 보자기는 작은 자투리 천까지 귀하게 여겼던 옛 여인들의 아름다운 마음을 전해주고 있습니다. 또한 이름없는 여인들이 한땀한땀 지어 만든 보자기는 지금 우리의 눈으로 보아도 손색이 없을 만큼의 정교함과, 예술성, 창조력에 놀라게 됩니다.

이번 전시를 통해 조선시대 보자기의 가치와 예술성을 다시 한번 생각해 보길 바라며, 보자기의 미학이 현대미술의 지평을 넓혀줄 수 있는 계기가 되길 기대합니다.

- 참여 작가

- 실용과 예술의 어울림

조선시대의 주거공간은 비교적 협소하고 낮은 것이 일반적이었기에, 신축(伸縮)과 용적이 자유로웠던 보자기는 가재도구로나 운반도구로나 이상적이었다. 보자기는 어떤 물건이든 구애 받지 않고 다채로운 변형으로 감쌀 수 있으며 보관과 소지의 편리함에서 포용과 자유, 실용을 중시하는 우리문화의 특성을 잘 담겨있는 조형예술이다. 위로는 왕가의 예의와 격식을 위한 각종 의례와 의식 생활에 사용되거나, 양반가 규방의 품위와 안목을 담았으며, 서민의 보자기는 소박한 미의식을 반영하여 만들어짐으로써 당대 시대정신과 미학의 다양한 측면을 보여주는 섬유예술이다. 이중에 특히 수보(繡褓)와 조각보는 발상의 독창성과 문양, 색채, 구성의 아름다운 조화로 그 예술적 가치가 시간의 경계를 뛰어넘는 것으로 국내외에서 인정받고 있다.

수보: 자유로운 표현과 문양에 담긴 꿈

수보(繡褓)는 조각보와 함께 유품이 많이 전해지는 대표적인 보자기로, 현재까지 발견된 수보는 대개가 강릉을 중심으로 한 관동지방에서 나온 것이다. 유품이 드문 다른 보자기에 비해 수보가 많이 전해오는 이유는 수보 문양에 담긴 민간신앙적 요소 때문인 듯하다. 수보의 문양은 전통 민속예술에 거의 공통으로 나타나는 현세의 복락 기원과 관련되어 있다. 따라서 소원성취를 비는 뜻에서 자연히 수보를 소중히 간직하려는 마음이 여느 보자기와는 달랐을 것이다. 주로 혼례 등의 길사(吉事)에 쓰였으며, 바탕천이 대부분 기계직 면직물로 제작된 점은 여타 자수품과 수보의 다른 점이다. 문양으로는 이전의 자수품에서 보이는 사실적인 표현에서 벗어나 추상적인 표현 양상을 보여 주고 있어, 조선 후기 민화의 틀에 얽매이지 않는 자유로운 표현법과 닮아 있다.

이번 출품작 중 특별히 눈여겨볼 만한 수보 작품은 비교적 자유롭게 제작되었던 민보(民褓)와 구분되는 궁중용 보자기(宮褓) 2점이다. 특히 <화조문수보 花鳥紋繡褓>는 주황색 비단에 각종 꽃문양과 길상문양이 격식 있고 화려하게 수놓아져 있으며, 뒷면에 ‘1653년10월’이라고 제작연도가 정확하게 기록되어 있는데, 이는 한국자수박물관이 신세계전시를 통하여 처음으로 공개하게 된다.

조각보: 구성과 색의 어울림

전승하는 옛 보자기 중에서 특히 조각보는 그 특이한 조형양식으로 인해 국내외에서 크게 주목 받고 있다. 조각보는 쓰다 남은 색색의 천 조각을 이어 만든 것인데, 바느질을 하다가 남은 천을 활용한다는 지혜의 소산이므로 주로 일반 서민층에서 만들어졌고, 궁보(宮褓) 중에서는 아직 조각보가 발견된 예가 드문 편이다. 그리고 대다수 조각보는 무슨 용도로 쓴다는 목적 없이 만들었기에 정해진 용도에 맞추어 만들어진 궁보에 비해 다용도로 쓰였던 것이다. 천 조각을 마름질한 형태와 아울러 색상의 조화가 뛰어난 조각보는 그 각양각색의 천조각들이 모여 빚어내는 면의 구성과 색의 배합에서 나타나는 조형세계는 현대 추상화의 걸작에 비견될 정도로 그 예술성이 높은 경지에 도달해 있다.

이번 전시는 국내보다 오히려 국제사회에서 독특한 미감으로 더 높은 찬사를 받고 있는 우리 문화유산에 대한 자부심을 확인하고 그 가치를 공감하는 기회로 삼고자 준비하였다.

신세계는 이번 전시를 통해 세월에 바래지 않는 아름다움의 본질을 찾고, 전통문화에 스며있는 시대를 앞서간 조상들의 혜안에 눈뜨며, 현대의 메마른 미의식에 생기를 불어넣고, 미래 세대와 소통할 문화적 가치를 함께 나눌 수 있기를 바란다.

- 전시 내용

-

신세계갤러리는 한국의 전통보자기를 소개하는 보자기: 어울림의 예술 전시를 오는 8월24일(수)부터 10월 17일(월) 까지 개최합니다. 이번 전시는 한국자수박물관 관장이자 소장가인 허동화관장의 소장품으로 출품되어 모시조각보, 비단조각보, 자수보 등 17세기부터 20세기 초에 이르기까지 조선시대의 보자기들이 소개됩니다.더보기

남은 천을 조각조각 이어 만든 보자기는 작은 자투리 천까지 귀하게 여겼던 옛 여인들의 아름다운 마음을 전해주고 있습니다. 또한 이름없는 여인들이 한땀한땀 지어 만든 보자기는 지금 우리의 눈으로 보아도 손색이 없을 만큼의 정교함과, 예술성, 창조력에 놀라게 됩니다.

이번 전시를 통해 조선시대 보자기의 가치와 예술성을 다시 한번 생각해 보길 바라며, 보자기의 미학이 현대미술의 지평을 넓혀줄 수 있는 계기가 되길 기대합니다.

![Books&Objects [책과 사물]](/upload/gallery/display/introduce/1594369954495-97415.jpg)