매거진

거인이 된 느낌

2019/6 • ISSUE 15

writorChoi Jeongdong 〈중앙일보〉 기자

악장이 바뀌고 한 소절이 흘렀을 때, 음반을 넘기던 손을 멈췄다. 시간 여행을 한 듯 나는 어린 시절의 한순간으로 돌아갔다. 흑백 TV는 장례식을 중계하고 있었다. 낯익은 얼굴의 대형 초상화가 차에 실려 천천히 지나가고 국화꽃을 덮은 운구차가 뒤를 따랐다. ‘대통령 영부인 육영수 여사’였다. 그분이 죽다니, 심장이 두근거리고 가슴은 불안으로 가득했다. 흰 상복을 입고 땅바닥에 엎드려 통곡하는 사람도 있었다. TV에서는 느릿한 음악이 반복해서 흘러나왔다. 차마 떨어지지 않는 발걸음을 닮았다고 생각했다.

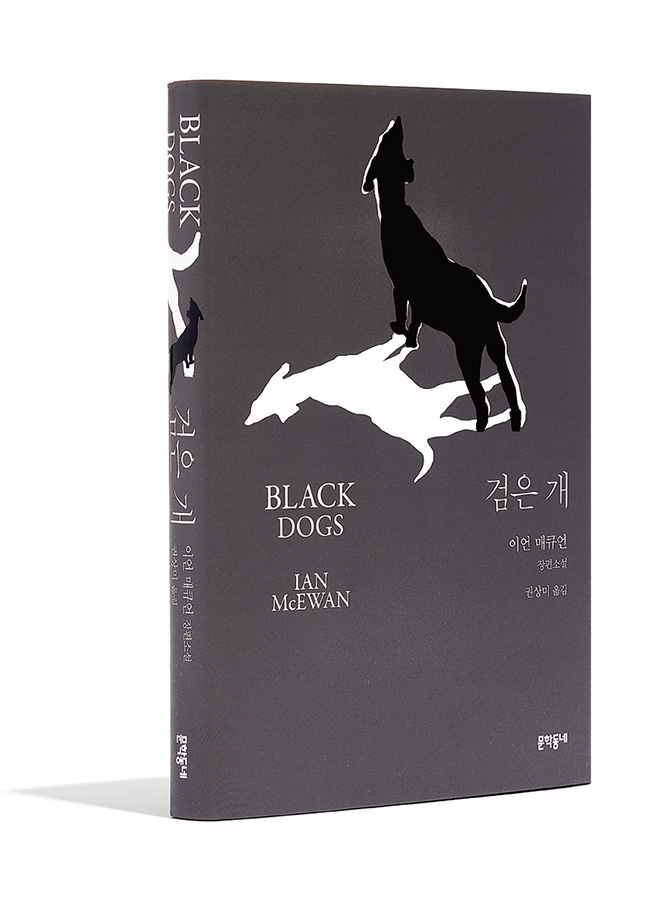

정신을 차려보니 나는 음반 가게에 있고 음악은 스피커에서 울리고 있었다. 무슨 음악이냐고 물어보니 주인장은 음반 재킷을 보여 주었다. 구스타프 말러의 교향곡 1번. 지휘자 클라우디오 아바도의 베를린필하모닉 취임 연주 실황이었다. 주인장은 새로 나온 레코드판이라며 지금 듣고 있는 것은 3악장이라고 했다. 나는 이 음악을 옛날 그 장례식 때 들었다고, 기억나느냐고 물었으나 주인장은 그랬었나, 할 뿐이었다.

그러나 그때까지도 나는 알아차리지 못했다. 그 음악이 중학생 때 소리 높여 합창하던 노래였다는 사실을. 1970년대 중학교에서 는 영어 돌림노래를 불렀다. ‘브라더 존’이라는 노래였다. 짧은 가사는 지금도 기억한다.

브루노 발터가 지휘한 말러 교향곡 1번 음반. 발터는 말러의 제자였던 만큼 누구보다 말러의 음악에 정통했다. 말러 교향곡 1번의 전통적 명반이다.

당시 빈 시민들은 나보다 더 황당했던 모양이다. 말러가 1번 교향곡을 발표한 뒤 길에서 그를 만나면 피해 갔다고 한다. 그러나 세월이 흘러 말러 교향곡 1번은 베토벤의 ‘운명’보다 자주 연주된다. 지휘자 클라우스 텐슈테트는 3악장을 연주하며 눈물을 글썽인다. 독일인인 그가 ‘브라더 존’을 몰라서 그러겠는가. 나도 3악장을 좋아한다. 중학생 시절의 돌림노래였다는 사실은 참으로 의외지만, 그럴수록 말러가 흔한 재료로 멋진 음악을 만들어 날 속인 솜씨가 감탄스럽다.

말러 교향곡 1번은 시작도 인상적이다. 1악장이 시작되면 고요한 새벽 들판이 펼쳐지고 먼 곳에서 팡파르가 울려 퍼진다. 뻐꾹뻐꾹 새가 울고 다시 팡파르가 들려온다. 레코드를 들으면서 궁금했다. 들판 너머 먼 곳에서 들려오는 닭의 울음 같은 이 소리를 어떻게 연주할까. 약음기弱音器 정도로는 이런 효과를 내기 힘들 텐데. 그런데 실황을 보고 궁금증이 풀렸다. 두 명의 트럼펫 주자가 무대 뒤에서 이 부분을 연주하고 조용히 입장했다. 나는 음반이든 실황이든 ‘멀리서 들려오는 팡파르’를 어떻게 연주하는가를 두고 지휘자의 감각을 평가한다.

베네수엘라 출신 지휘자 구스타보 두다 멜은 말러 교향곡 1번을 1백 번 이상 연주했다. 그는 이 음악을 연주할 때 떠오르는 이미지가 있느냐는 질문에 이렇게 말했다. “모든 불가능을 가능케 하는 거인이 된 느낌.” 청년 말러는 이 교향곡을 구상할 때 ‘Titan(거인)’이라는 부제를 붙였다. 4악장을 들어보면 그가 생각한 거인을 상상할 수 있다.

세상 일이 여의치 않을 때, 말러 교향곡 1번을 들어보길 권한다. 봄날처럼 약간 들떠서, 신비롭고 흥겹고 슬픈 선율을 따라 유영하다 마침내 폭발하는 관현악의 세례를 흠뻑 받고 나면 힘이 불끈 솟을 것이다. 거인처럼.